従業員を1人でも雇用したら、事業主には労働保険(労災保険・雇用保険)への加入義務が発生します。

ただ、初めて人を雇うときは「どの書類をどこに出すのか」「労災と雇用保険の違いは何か」など、疑問点が多いものです。

この記事では、初めて従業員を雇う事業主の方に向けて、労働保険の加入手続きの流れを詳しく解説します。

具体的な提出書類や提出先、保険料の計算方法、注意点までまとめました。

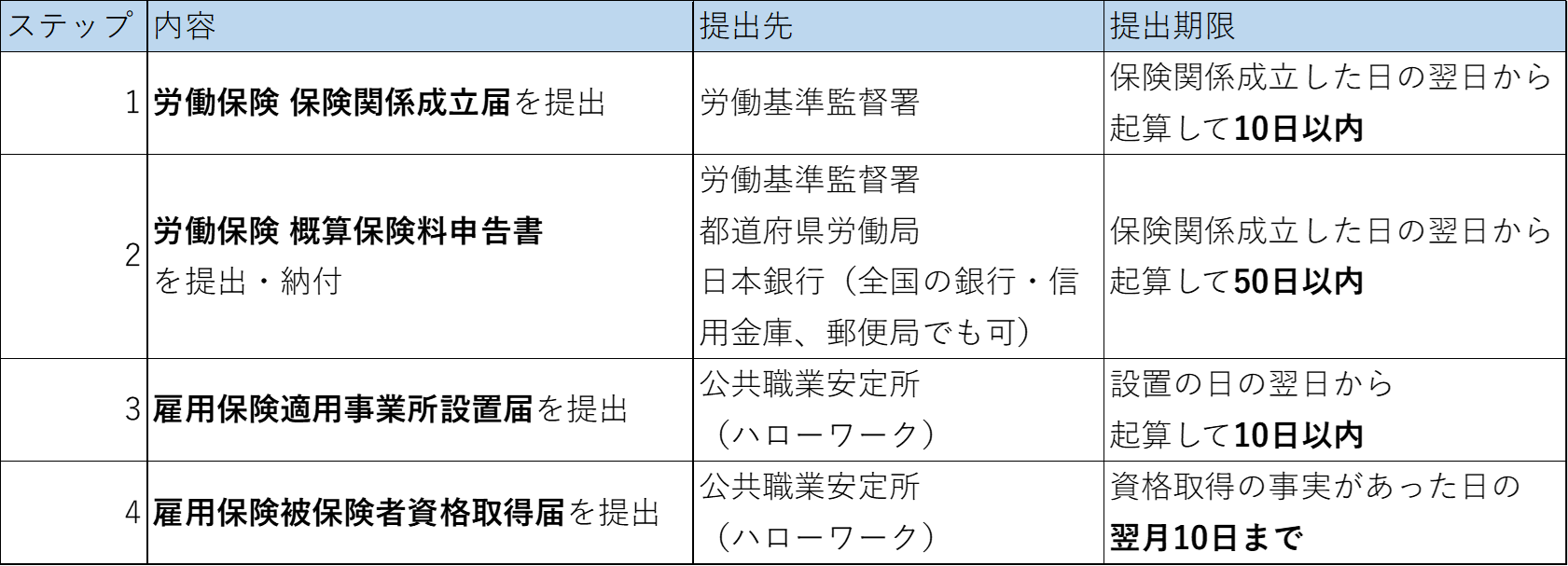

労働保険加入手続きの全体の流れ

労働保険は、労災保険と雇用保険の2種類をまとめた総称です。

加入手続きは以下の流れで進みます。(一元適用事業の場合)

ポイント

雇用保険の手続きは、労災保険の保険関係成立届を提出した後でなければできません。

労働保険の申請は、電子申請がカンタン・便利です。

参考情報:厚生労働省「労働保険関係手続の電子申請について」

労災保険の加入手続き

労災保険は、業務中や通勤中に発生したケガや病気、障害、死亡などに対して補償を行う制度です。

従業員を1人でも雇用したら、必ず加入しなければなりません。

提出先

・労働基準監督署(事業所所在地を管轄)

提出書類

・労働保険 保険関係成立届

・労働保険 概算保険料申告書

・登記事項証明書(法人の場合)

・事業主世帯全員の住民票写し(原本)(個人事業の場合)

・事業所の実在を確認できる書類

(登記事項証明書等に事業所の住所が記載されていない場合に必要になる場合があります)

賃貸借契約書(事務所を借りている場合)

公共料金領収書(事業所の実態確認用)

※保険関係成立届の手続きには、事業の存在を確認する場合があります。提示に必要な資料は、所轄の労働基準監督署にお問合せください。

届出書には特殊な用紙を使用しているため、インターネットからのダウンロードはできません。労働基準監督署やハローワークの窓口で受け取るか、郵送してもらう必要があります。

手続きの流れ

1.従業員を雇ったら、10日以内に保険関係成立届を提出します。

2.保険関係成立届の提出後、50日以内に概算保険料申告書を保険料と共に提出・納付します。

3.保険料は前払いで、年度末に確定保険料との差額を精算します。

実務の注意点

労災保険は従業員ごとの個別申請は不要で、会社単位で加入します。

ただし、事業所ごとに提出が必要なので、複数店舗を運営する場合は店舗単位で手続きを行います。

※補足:複数の事業所を持つ会社でも、一定の要件を満たす場合は「継続事業の一括」としてまとめて手続きできる特例制度があります。詳しくは、管轄の労働基準監督署にご相談ください。

雇用保険の加入手続き

雇用保険は、失業時や育児休業時などに収入を補填し、生活を安定させるための制度です。

従業員を雇用する場合、一定の条件を満たせば必ず加入させる義務があります。

提出先

・ハローワーク(事業所所在地を管轄)

提出書類

・雇用保険適用事業所設置届

・雇用保険被保険者資格取得届

・労働保険成立届の写し

・登記事項証明書

・公共料金領収書、賃貸借契約書など(事業所実態確認用)

・雇い入れ日の確認できる書類(労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、雇入通知書)

雇用保険に関する書類はハローワークのホームページからダウンロードできます

手続きの流れ

1.労災保険の手続きが完了後、10日以内に適用事業所設置届を提出。

2.従業員ごとに、入社日から翌月10日までに資格取得届を提出。

3.被保険者資格取得届には以下の情報を記載:

・氏名・住所・生年月日

・雇用形態(期間の定め有無)

・所定労働時間・賃金額

・マイナンバー

・外国籍の場合は在留資格

注意点

雇用保険は、従業員ごとに個別で登録が必要です。

雇用契約書と実際の労働条件が異なる場合、トラブル防止のため必ず正しい情報で申請しましょう。

一元適用事業と二元適用事業の違い

一元適用事業

労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を一本化して行う事業で、二元適用事業以外の事業

二元適用事業

・労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を別々に手続きする必要がある事業。

・以下の4つの事業が該当:

1.農林水産業

2.建設業

3.港湾労働法の適用を受ける港湾事業

4.都道府県・市町村などの地方公共団体の事業

二元適用事業の場合は、一元適用事業とは手続きが異なります.。

詳しくは都道府県労働局へお問い合わせください。

ポイント

建設業は二元適用事業に該当するため、提出先を間違えるケースが多くあります。

開業時は必ず管轄窓口で確認しましょう。

労働保険料の申告・納付方法

保険料の算定方法

労働保険料は次の計算式で求めます:

労働保険料 = 賃金総額 ×(労災保険率 + 雇用保険率)

※賞与・通勤手当も含めた「賃金総額」が基準です。

※雇用保険は被保険者のみが対象です。

①労災保険料

賃金総額(労働者に支払った賞与・通勤手当等を含めた総額)×労災保険料率

労災保険料率は、事業の種類により賃金総額の2.5/1000から88/1000までに分かれており、保険料は全額事業主負担となっています。

②雇用保険料

賃金総額(労働者に支払った賞与・通勤手当等を含めた総額)×雇用保険料率

雇用保険料率は事業の種類によって3つに分けられ、一般の事業、農林水産および清酒製造事業、建設事業で保険料率が異なります。

雇用保険料は事業主だけでなく、従業員(被保険者)も負担しなければならないため、従業員に支払う給与などから天引きして納める必要があります。

雇用保険の被保険者負担分は、賃金額に被保険者負担率を乗じて得た額(50銭以下切り捨て、50銭1厘以上切り上げ)を賃金から控除してください。

労働保険料の例(令和7年9月1日時点)

トラック運送業を営んでいて、労働者に支払う一年間の賃金が390万円(毎月25万円×12ヶ月、賞与45万円×2回)の場合

トラック運送業についての労災保険料は8.5/1000(貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。))、雇用保険料は14.5/1000(一般の事業)のため、

(労働保険料)=(賃金総額)×(労災保険率+雇用保険率)により労働保険料は、

89,700円{=3,900,000×(8.5/1000+14.5/1000)}となります。

また、この場合、事業主負担分は、雇用保険の被保険者分を除いた分となります。

雇用保険の被保険者負担分は、賃金総額に被保険者負担率を乗じることにより、

毎月1,375円(=250,000×5.5/1000)、賞与時2,475円(450,000×5.5/1000)となり、一年間分の合計は、21,450円(1,375×12月+2,475×2回)となります。

したがって、事業主負担分の労働保険料は、68,250円(89,700‐21,450)となります。

年度更新

労働保険料は保険年度(4月1日~翌3月31日)ごとに算出します。

概算で前払いし、翌年度に精算します。

毎年 6月1日〜7月10日 の間に、前年度分の確定保険料と当年度分の概算保険料を申告・納付。

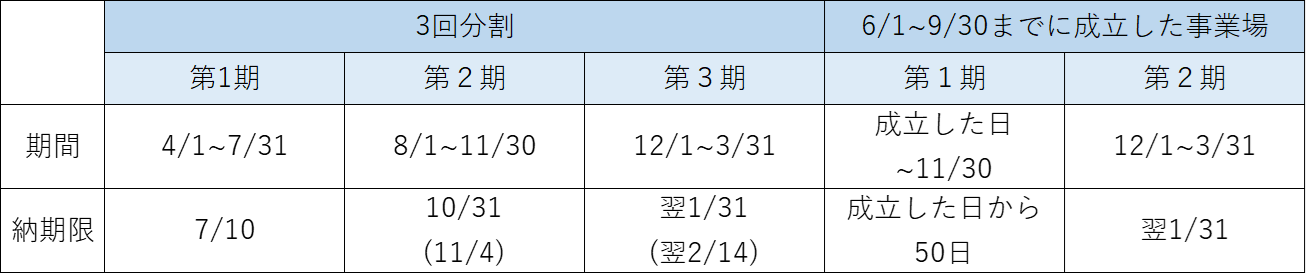

延納(分割納付)

次のいずれかに該当する場合には、原則として労働保険料を3回に分割して納付することができます。

・概算保険料が 40万円以上の場合(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)

・労働保険事務組合に委託している場合(納期限が延長されます)

※()内は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合

※納期限が土曜・日曜・国民の祝日に当たるときは、その翌日が納期限

※労働保険料等は、口座振替による納付も可能です。

加入手続きを怠った場合のリスク

労働保険は強制保険です。

従業員を1人でも雇用すれば、必ず加入手続きと保険料納付を行う必要があります。

加入手続きを行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的な加入を行わず再三の加入勧奨によっても加入しない事業主については、職権により加入手続きを行い労働保険料を遡って徴収、併せて追徴金を徴収されることになります。

労災事故時の費用徴収

労災保険法には、労災未加入中に事故が発生した場合、国が労働者へ給付金を立て替えた後、その費用の全額又は一部を事業主に請求することができるという規定が設けられています。

たった一度の手続きを怠ったために、数百万円単位の費用負担が発生する可能性もあるのです。これは事業の存続に関わる、非常に大きなリスクと言えるでしょう。

まとめ

・従業員を1人でも雇ったら、労働保険の加入は義務

・労災保険は労基署、雇用保険はハローワークで手続き

・個人ごとの雇用保険資格取得届も忘れずに提出

・保険料は賃金総額と保険料率で計算し、年度更新で精算

・建設業などは二元適用事業となるので注意

・未加入は大きなリスクになるため早めの対応が必要