2025年の夏も、全国的に厳しい暑さが続いています。

もはや「酷暑」は夏の日常風景となりました。

それに伴い、深刻化しているのが職場での熱中症です。

特に今年は、「熱中症対策の義務化」という新たな動きが大きな注目を集めています。

職場における熱中症による労働災害が後を絶たないことを受け、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正しました。

2025年6月1日から、具体的な熱中症対策が事業者の義務となりました。

本記事では、事業主が講じるべき熱中症対策の内容や、義務化のポイントについて分かりやすく解説していきます。

なぜ今、熱中症対策が「義務化」されたのか?

熱中症とは

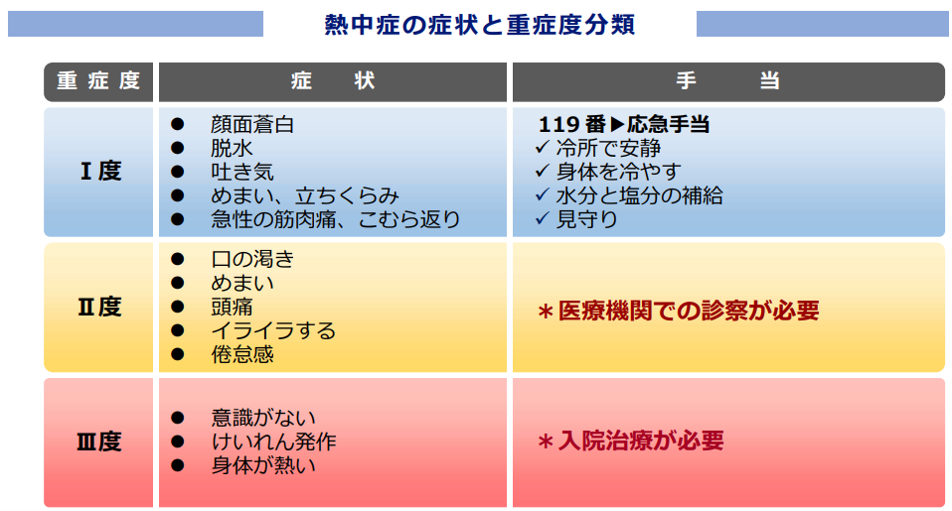

「熱中症」とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、循環調節や体温調節などの体内の重要な調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称です。

症状として、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温などが現われます。

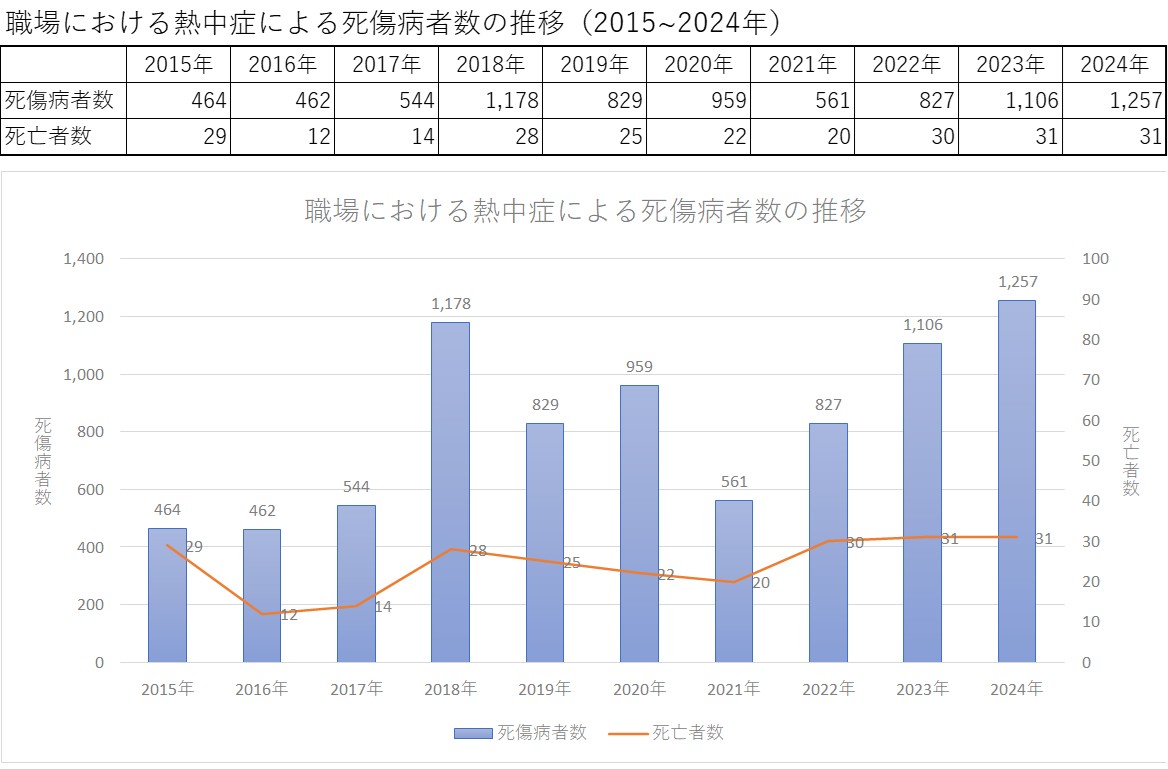

高止まりする職場での熱中症被害

厚生労働省の統計によると、職場での熱中症による死傷者数(死亡者および休業4日以上の業務上疾病者)は、近年、年間1,000人を超えることも珍しくなく、高止まりの状況が続いています。

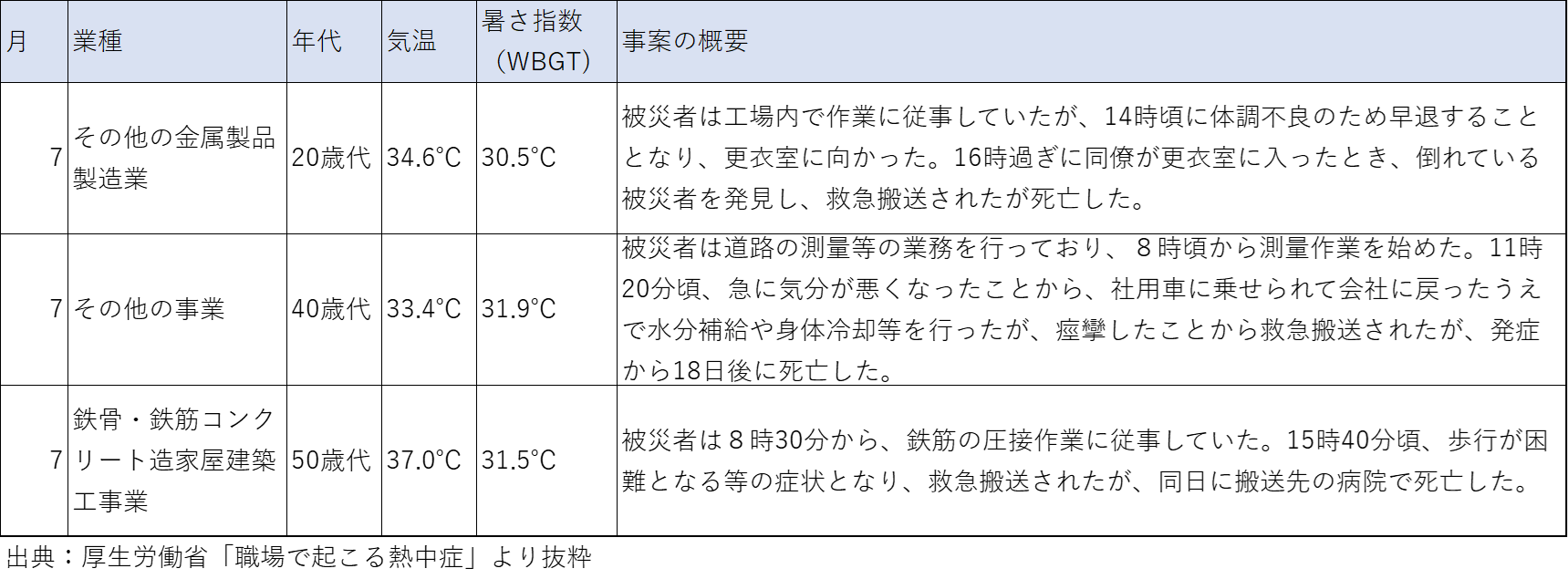

実際に起きた事例は、私たちに重い教訓を与えてくれます。

これらの事例は、熱中症が屋外の炎天下だけでなく、屋内の高温・多湿な環境でも十分に起こりうること、そして、それは命に直結する極めて危険な労働災害であることを示しています。

法改正の趣旨は、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するために、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じて、迅速かつ適切に対処することを可能とすることにあります。

【法改正の内容】事業者に義務付けられた3つの具体的措置

法改正により、事業主に対し、労働者が「熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際」において、次の3つの取り組みを義務付けています。

熱中症の怖れがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。

職場における熱中症対策の義務化

- 【義務1】早期発見のための報告体制の整備

- 【義務2】重篤化を防止するための措置の実施手順の作成

- 【義務3】(義務1と義務2について)関係作業者への周知

「熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際」とは以下のいずれにも該当する場合をいいます。

・WBGT(湿球黒球温度)28度、又は気温31度以上の作業場において行われる作業

・継続して1時間以上、又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

WBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)とは?

気温だけでなく、湿度、日射・輻射熱(地面や建物からの照り返しなど)といった、人体に影響を与える3つの要素を取り入れた「暑さ」の指標です。

同じ30℃でも、湿度や日差しの強さによって熱中症のリスクは大きく変わるため、このWBGT値を用いた管理が極めて重要になります。

WBGT値の把握

①自ら測定する: WBGT測定器(市販されています)を作業場所に設置して測定します。特に、環境が刻々と変化する建設現場や、熱源のある工場内などでは必須と言えるでしょう。

②気象庁等の情報を参考にする: 環境省の「熱中症予防情報サイト」などで公表されている実況値や予測値を参考にすることも可能です。

WBGT値の管理は、感覚的な「暑い・涼しい」ではなく、客観的な数値に基づいた科学的なリスク管理の第一歩です。

【義務1】早期発見のための報告体制の整備

事業主は、前述の「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う際に、熱中症の自覚症状がある作業者、および、熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定めることが義務付けられました(労働安全衛生規則第612条の2第1項)。

(※)加えて、厚生労働省は、報告を受けるだけでなく、①職場巡視、②バディ制の採用、③ウェアラブルデバイス等の活用、④双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めることを推奨しています。

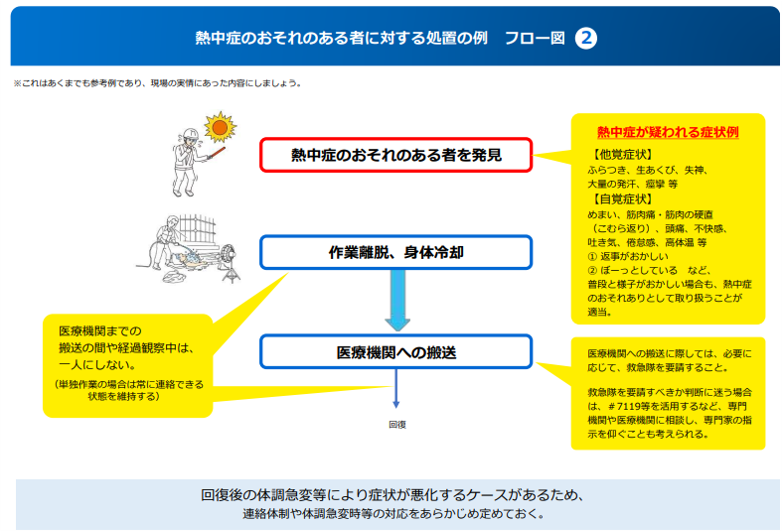

【義務2】重篤化を防止するための措置の実施手順の作成

事業主は、前述の「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う際に、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を、事業場ごとにあらかじめ定めることが義務付けられました(労働安全衛生規則第612条の2第2項)。

実施手順には、例えば、次の事項を盛り込む必要があります。

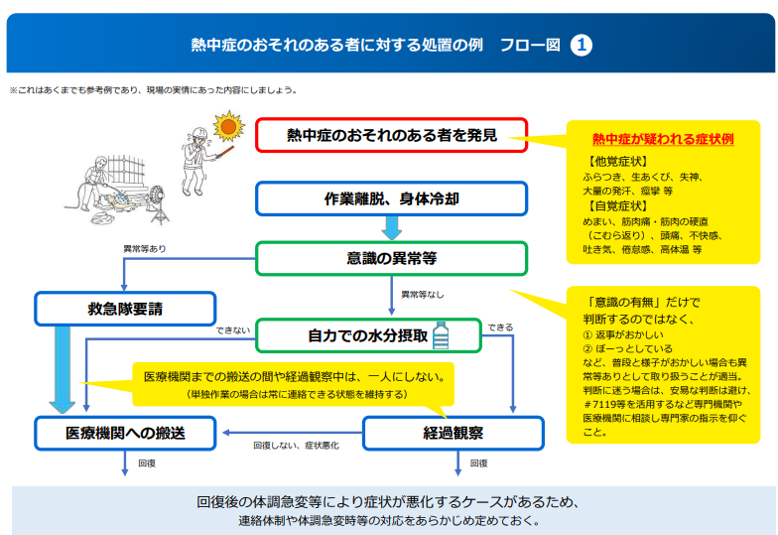

作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するための必要な措置の手順(フロー図①②を参考例として)の作成

(※)医療機関への搬送に際しては、必要に応じて救急隊を要請することや、救急隊を要請すべきか判断に迷う場合は「#7119」を活用するなど、専門機関や医療機関に相談し、専門家の指示を仰ぐことなどを実施手順に定めておくことが考えられます。

【義務3】関係作業者への周知

事業主は、【義務1】と【義務2】に基づき定めた報告体制と実施手順について、関係作業者に対して周知を行う必要があります。

関係作業者への周知の例

・朝礼やミーティングでの周知

・会議室や休憩所など分かりやすい場所への掲示

・メールやイントラネットでの通知

罰則

事業主が、職場における熱中症対策を怠ったことにより、法令に違反した場合には、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(労働安全衛生法第119条)。

【まとめ】義務化対策に加え、基本の予防策も徹底を

今回義務化されたのは「症状が出た後の体制整備」が中心ですが、熱中症を未然に防ぐための取り組みも変わらず重要です。

義務化された対策と併せて、従来から推奨されている以下の基本的な対策も実施することが、より効果的な熱中症予防につながります。

厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱に基づく取り組み」では次の取り組みを推奨しています。

1.作業環境管理(WBGT値の低減、休憩場所の整備など)

2.作業管理(作業時間の短縮、暑熱順化、水分・塩分の摂取、服装など)

3.健康管理(健康診断結果に基づく対応、日常の健康管理、労働者の健康状態の確認、身体の状況の確認など)

4.労働衛生教育(熱中症の症状、緊急時の救急処置、熱中症の予防方法、熱中症の事例など)

すでに6月1日より施行されています。まだ対策をしていない事業者様は、これからさらに暑くなってきますので、一刻も早く安全で健康に働けるよう、職場環境を進めましょう。

暑い毎日が続いているので、せめてアイキャッチ画像は爽やかなものをと、上高地の写真にしました。