記事が長いので、2回に分けています。この記事は後半です。

初めて人を雇う手続きその1|雇用契約書を兼ねた労働条件通知書の作り方(記入例付き)(前半)はこちら

4.労働条件通知書兼雇用契約書の具体的な書き方

(続き)

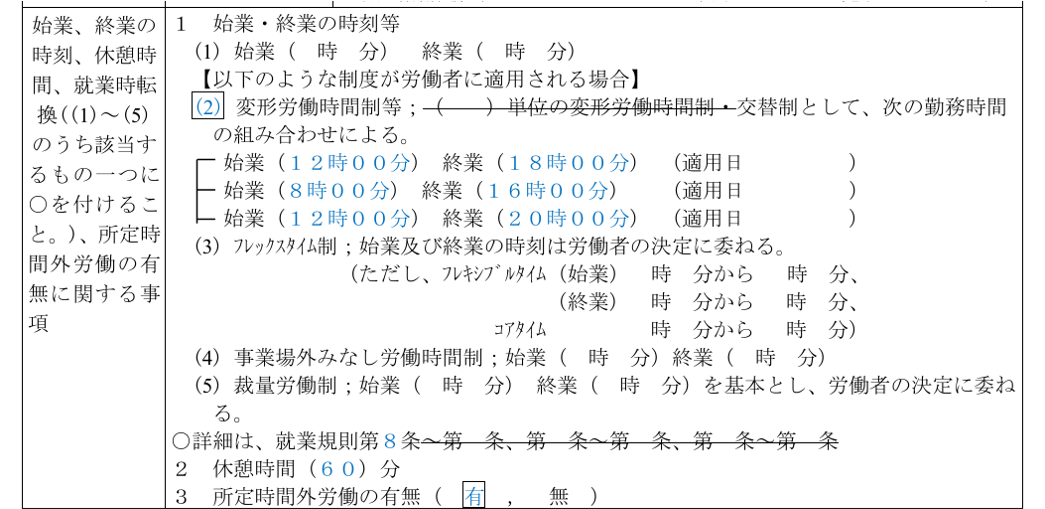

④労働時間について

・始業・終業の時刻:

勤務時間(例:9時00分~18時00分)を記載します。

・交代制の場合:

シフト毎の始業・終業の時刻を記載します。

また変形労働時間制でない場合、「( )単位の変形労働時間制・」を取消し線で抹消しておきます。

あらかじめ勤務時間を固定しないシフト制のような働き方でも、勤務時間について記載するのが望ましいです。

単に「シフトによる」といった記載をするだけでは不十分であるため、始業・終業時間のパターンを何種類か記載したり、シフト表を記載したりすると良いでしょう。

・休憩時間:

休憩時間(例:60分)を記載します。

・所定時間外労働:

残業の可能性がある場合は「有」にチェックします。

1日8時間を超えるかどうかではなく、1日の所定勤務時間以外に勤務する可能性があるかどうかを指します。

休日労働や深夜労働の可能性もあれば、併せて記載しておくと丁寧です。

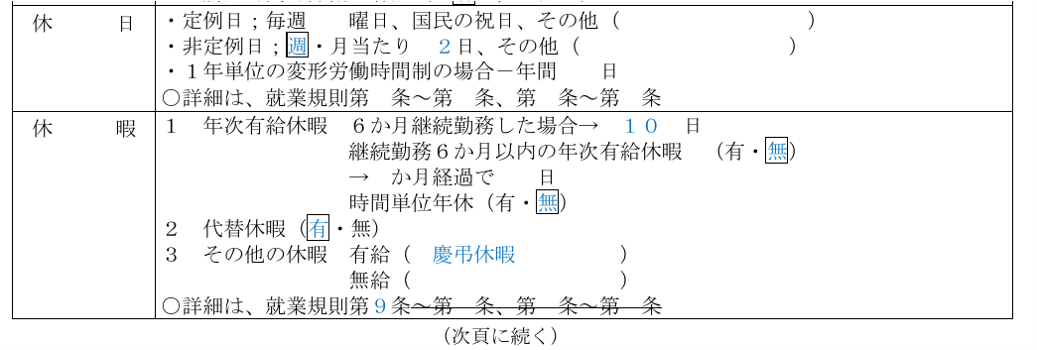

⑤休日

・休日:会社の休日を具体的に記載します。

(例:「毎週土曜日、日曜日、国民の祝日」)

・交代制の場合:「週休2日」「月8日」といった形で記載します。

⑥休暇

・年次有給休暇:

法律で定められているのは、6箇月継続勤務した場合に10日付与です。

法定どおりであれば、「6箇月継続勤務した場合→10日」と記載します。

・その他の休暇:

慶弔休暇など、会社独自の休暇制度があれば記載します。

詳細なルールがある場合は、「詳細は就業規則による」としても構いません。

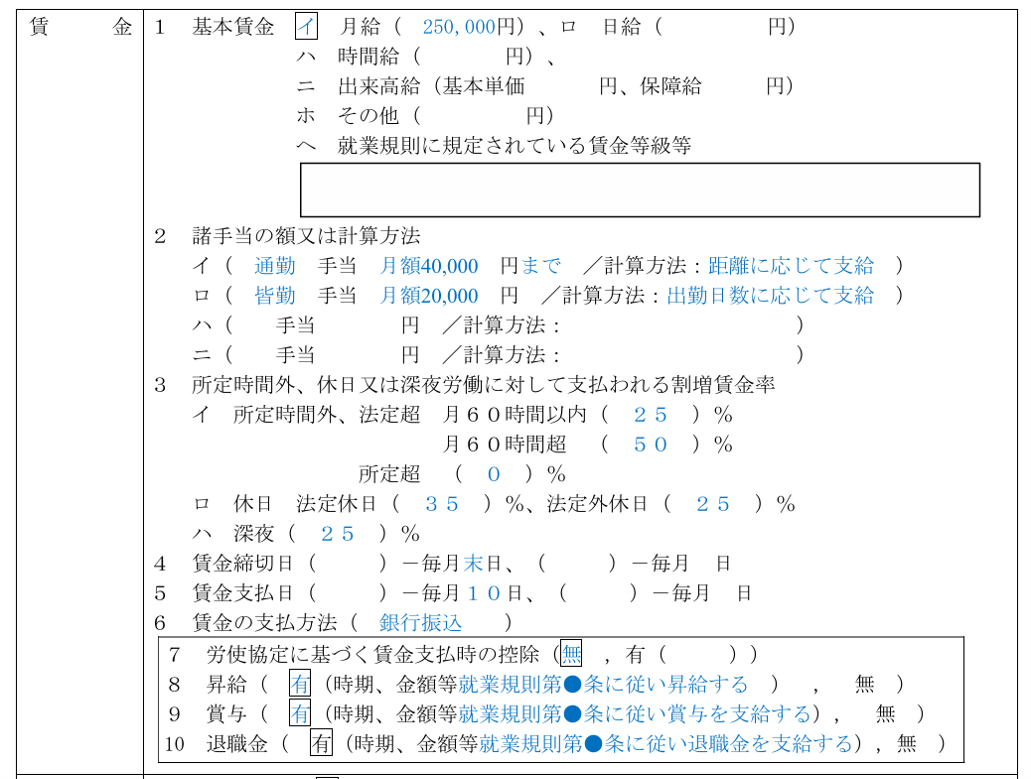

⑦賃金

賃金は、労使間で最もトラブルになりやすい項目です。

・基本賃金:

月給、日給、時給の別と、その金額を明記します。(例:月給 250,000円)

・諸手当:

通勤手当、皆勤手当など、会社が支払う手当の名称、金額、計算方法を具体的に記載します。

・割増賃金率:

時間外、休日、深夜労働(夜10時から翌朝5時)等に対する割増率を記載します。

法律で定められた最低率は、「法定超時間外25%」・「法定超時間外60時間超50%」・「法定休日35%」・「深夜25%」です。

2023年4月1日より、中小企業も月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になっています。

所定労働時間が7時間など8時間未満の場合、所定労働時間を超えても法定を超えなければ割増率を付ける必要はないため、0%で大丈夫です。

週1日の法定休日が取れていれば、法定外休日の割増率は25%でも大丈夫です。

・賃金締切日・支払日:

「毎月末日締め、毎月10日払い」のように明記します。

・支払方法:

「銀行振込」などと記載します。

・労使協定に基づく賃金支払時の控除

所得税・社会保険料等法令に根拠のある源泉控除によるもの以外を賃金から控除する場合、労使協定が必要になります。

・昇給・賞与・退職金:

制度の有無を明記します。「あり」の場合は、「就業規則の定めによる」といった記載が一般的です。ここも就業規則との整合性が重要です。

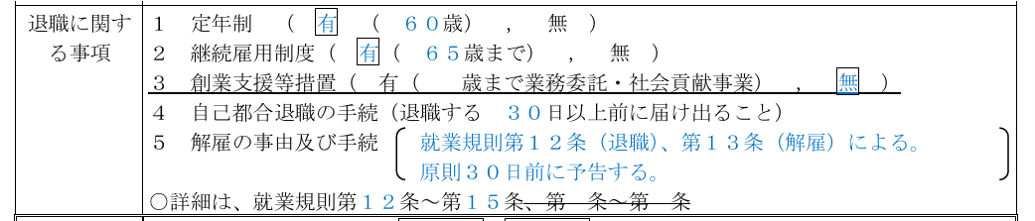

⑧退職

定年制、継続雇用制度:

定年、継続雇用制度の有無と、ある場合はその年齢を記載します。

定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。

定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。

参考情報:厚生労働省「高年齢者の雇用」

自己都合退職:

退職を申し出る際の期限(例:「退職予定日の30日以上前」)を記載します。

※民法上は、期間の定めのない雇用契約は2週間前の申し出で解約できるとされています。

解雇の事由:

就業規則がある場合は「就業規則による」で構いませんが、ない場合は、どのような場合に解雇となりうるのかを具体的に記載しておくことが、トラブル防止のために重要です。(例:「事業縮小により人員整理の必要があるとき」「勤務成績が著しく不良のとき」など

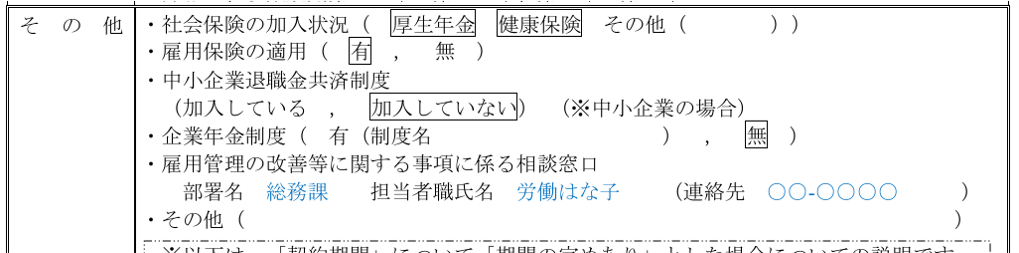

⑨その他

社会保険:雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労災保険への加入状況を記載します。

社会保険の加入は法律上の要件に該当すれば必ず手続きが必要です。「入社後しばらく様子を見てから加入する」といった運用は認められませんのでご注意ください。

相談窓口:この通知書について不明な点があった場合の担当者連絡先を記載します。

⑩就業規則の周知

就業規則を確認できる場所や方法(例:「各事業所の休憩室に備え付け」「社内サーバーから閲覧可能」など)を記載します。

就業規則は作成するだけでなく、従業員に周知されていなければ法的な効力が発生しません。

⑪契約書の保管

最後に、この労働条件通知書兼雇用契約書を2部作成し、会社と従業員の双方が押印の上、1部ずつ保管することで、「確かにこの条件で労働契約を結びました」という証拠を残しておくことが大切です。

まとめ

労働条件通知書兼雇用契約書の基本的な書き方について解説しました。

労働条件が曖昧なまま雇用してしまうと、将来的に「言った、言わない」のトラブルに発展し、労使双方にとって不幸な結果を招く恐れがあります。

従業員に安心して働いてもらい、会社が健全に成長していくためにも、ぜひこの記事を参考に、労働条件の明示を徹底していきましょう。

参考までに、ここで説明した「労働条件通知書兼雇用契約書」の記入例を添付しておきます。(記入例)労働条件通知書兼雇用契約書

初めて人を雇う手続きその1|雇用契約書を兼ねた労働条件通知書の作り方(記入例付き)(前半)

初めて人を雇う手続き6ステップ|必要な届出と書類【完全ガイド】