はじめに:「労働条件通知書」の重要性

「従業員を雇うとき、労働条件通知書を作らなければならないのは分かっているけれど、どうやって書けばいいんだろう?」

このような悩みをお持ちの経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際に、作成の義務は理解していても、日々の業務に追われて後回しになっているケースも見受けられます。

しかし、この「労働条件通知書」は、労使間のトラブルを防ぐために非常に重要な書類です。

この記事では、厚生労働省が提供しているフォーマットを参考にしながら、具体的な記入方法や押さえるべきポイントを一緒に確認していきます。

※この記事は、令和6年4月の「労働条件の明示のルール改正」に対応しています。

参考情報:厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」

1.労働条件通知書とは

労働条件通知書は、労働基準法第15条によって交付が義務付けられている書類です。

労働基準法第15条第1項

「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」

引用:e-GOV「労働基準法 第十五条 労働条件の明示」

このように、労働契約を結ぶ際には、会社(使用者)は労働者に対して、必ず労働条件を明示する義務があることが定められています。

これは正社員、パート、アルバイトなど、すべての労働者が対象です。

この労働条件通知書については、厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー」からモデル様式がダウンロードできますので、参考にしてみてください。

(主要様式ダウンロードコーナー (労働基準法等関係主要様式)のページを下にスクロールし、「必要に応じて事業場で使用してください」の表の第2欄にあります。)

【交付方法とタイミング】

書面の交付が原則で、労働者が希望した場合のみメールなどを利用したデータでの交付も可能です。

1年ごとの有期契約の場合は、契約更新の都度、交付する必要があります。

正社員のように雇用期間の定めがない場合は、最初に雇用契約を結ぶ際に一度交付することで、法律上の要件は満たされます。

「手間がかかる」と感じるかもしれませんが、この書面一枚で防げる労使トラブルは非常に多くあります。契約内容の認識違いから発生する問題を解決するための膨大な手間と時間を考えれば、最初に雛形を作成し、交付する方がはるかに合理的です。

2.労働条件通知書と雇用契約書の違いとは?

労働条件通知書は、労働基準法及びパートタイム労働法、労働派遣法を根拠法とするもので、書面交付が義務付けられています。

事業主から労働者に対して交付されます。

雇用契約書は、労働契約法第4条が根拠条文であり、できる限り書面によって確認できるものとされています。労働条件通知書とは異なり、事業主と労働者が合意して取り交わす契約書です。「雇用」は、民法第623条に「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」と定められています。契約は口頭でも成立しますが、契約内容を書面として残し、取り交わすのが雇用契約書です。

上記のように、労働条件通知書は交付が義務付けられていますが、雇用契約書は任意です。しかし、労働条件などについて後でトラブルにならないように、雇用契約書を取り交わすケースが多いです。

この2つの書類に記載する事項はいくつか共通しているので、両方の書類を兼ねた「労働条件通知書兼雇用契約書」を作成し、取り交わす場合があります。

本記事では「雇用契約書を兼ねた労働条件通知書」の作成方法をご案内します。

3. 何を明示する必要があるのか?

では、具体的にどのような項目を明示する必要があるのでしょうか。これには「必ず明示しなければならないこと」と、「会社に制度の定めがある場合に明示しなければならないこと」の2種類があります。

必ず明示しなければならないこと(絶対的明示事項)

以下の6項目は、原則として書面(紙)で明示することが義務付けられています。

1.労働契約の期間に関すること

2.期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること

3.就業の場所、従事する業務に関すること

4.始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること

5.賃金の決定方法、支払時期などに関すること

6.退職に関すること(解雇の事由を含む)

また、上記に加えて昇給に関することも必ず明示する必要がありますが、これについては書面でなくても良いとされています。

定めをした場合に明示しなければならないこと(相対的明示事項)

以下の8項目は、会社にその制度がある場合に限り、明示する義務があります。これらの項目については、「詳細は就業規則を参照してください」という形での明示も可能です。

1.退職手当に関すること

2.賞与(ボーナス)などに関すること

3.食費、作業用品などの負担に関すること

4.安全衛生に関すること

5.職業訓練に関すること

6.災害補償などに関すること

7.表彰や制裁に関すること

8.休職に関すること

4.労働条件通知書兼雇用契約書の具体的な書き方

ここからは、様式の各項目を埋めながら、記載のポイントを確認していきます。

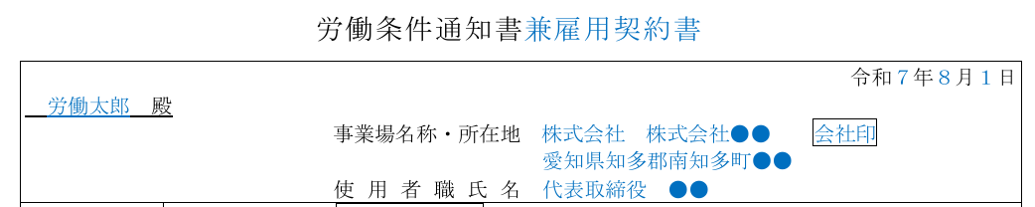

①形式を整える

ダウンロードした「労働条件通知書」の題名を「労働条件通知書兼雇用契約書」に修正します。

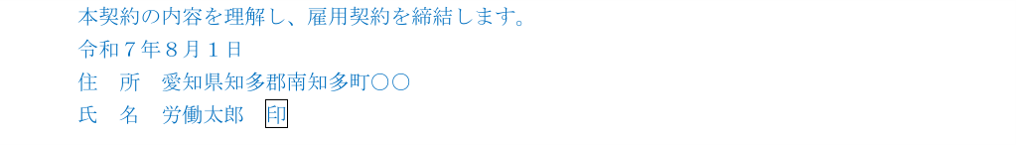

定型書式の最後に、以下の内容を追加します。

本契約の内容を理解し、雇用契約を締結します。

令和●年●月●日

住 所 ●●

氏 名 ●●

② 雇入日・名称・所在地・契約期間

・通知日・宛名・事業者情報

この通知書は雇入れの際に交付する必要があるため、雇入日を記載します。

宛名には従業員の氏名を、事業者欄には会社の正式名称、所在地、代表者名を記載し、社印を押印します。

労働条件は書面で通知すれば足りるため、労働者・使用者双方の押印は必須ではありません。ただし、念のため代表者の押印をしたものを2部作成し、労使それぞれで保管しておくのも良いでしょう。

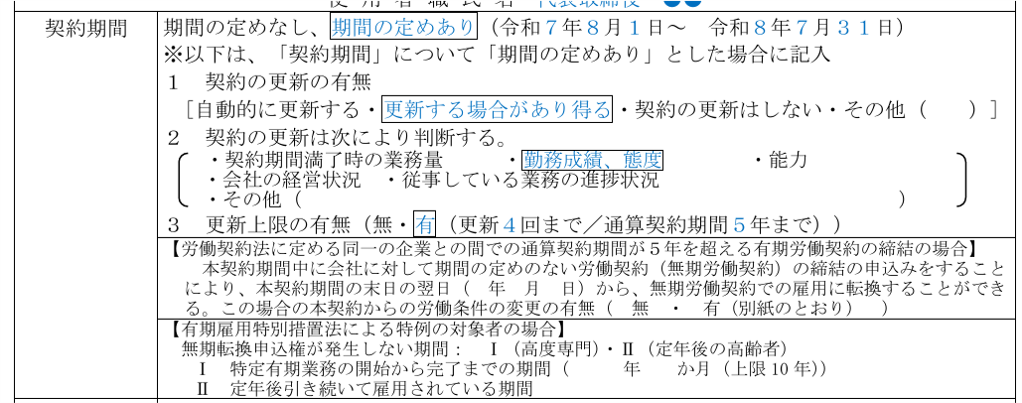

・契約期間

期間の定めなし:正社員など、期間を定めずに雇用する場合はこちらにチェックします。

期間の定めあり:契約社員やパートタイマーなど、契約期間が決まっている場合は、その期間(例:令和7年8月1日~令和8年7月31日)を明記します。

試用期間:正社員で試用期間を設ける場合は、「期間の定めなし」にチェックした上で、別途、試用期間の年月日を記載しておくと良いでしょう。

契約の更新の有無:

期間の定めがある場合、契約を更新する可能性があるのかを明確にします。「自動的に更新する」「更新する場合がある得る」「契約の更新はしない」の中から選択します。

「更新する場合がある得る」を選択した場合は、どのような基準で更新を判断するのか(例:勤務成績、態度、能力、会社の経営状況など)も明示します。

更新上限の有無:【改正点①】

「更新上限の有無」 は、令和6年4月からのルール改正で新たに追加された項目です。

有期契約の更新回数や通算契約期間に上限を設ける場合は、その上限(例:「更新回数は4回まで」「通算契約期間は5年まで」)を明記します。

これは、その期間までの勤務を保証するものではなく、あくまで更新する場合の上限を示すものです。

無期転換ルールに関する明示【改正点②】

「無期転換ルール」も今回の改正で関連する明示事項が追加されました。

無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えた場合、労働者からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。契約社員やパート・アルバアルバイトなど、すべての有期契約労働者が対象です。

参考情報:厚生労働省「無期転換ルールとは」

このルールを踏まえ、今回の改正で以下の2点の明示が義務付けられました。

無期転換申込権が発生するタイミングの明示

通算契約期間が5年を超え、無期転換の申し込みが可能となる契約更新のタイミングで、「今回の契約期間中に無期転換の申し込みができます」という旨を明示する必要があります。

無期転換後の労働条件の明示

上記のタイミングで、無期転換した場合の労働条件(給与、勤務地、業務内容など)も併せて明示する必要があります。

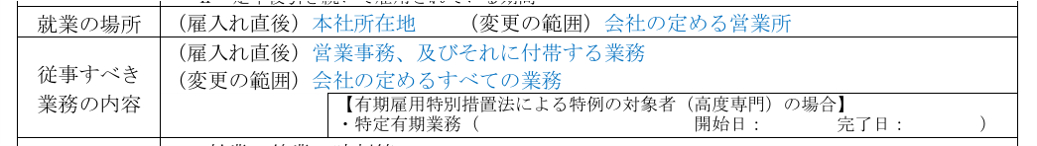

③就業の場所・従事すべき業務の内容

今回の改正で「変更の範囲」を追記することが義務化されました。

雇入れ直後の就業場所・業務内容:

従来通り、採用直後に勤務する場所と業務内容を記載します。

就業の場所(雇い入れ直後):

実際に勤務する場所(例:本社所在地)を記載します。

従事すべき業務の内容(雇い入れ直後):

どのような仕事を担当するのかを具体的に記載します。

(例:「営業事務、及びそれに付帯する業務」)

変更の範囲:【改正点③】

将来的に異動や配置転換の可能性がある場合、その範囲を具体的に明記します。

可能性がある業務内容をすべて明記することが重要です。

就業場所(変更の範囲):

(例:「会社の定める営業所」「海外及び全国への配置転換あり」「在宅勤務を行う場所」)

業務内容(変更の範囲):

(例:「会社の定めるすべての業務」「営業、企画、総務業務」)

※記事が長くなるので、2回に分けています。後半に続きます。

初めて人を雇う手続きその1|雇用契約書を兼ねた労働条件通知書の作り方(記入例付き)(後半)

初めて人を雇う手続き6ステップ|必要な届出と書類【完全ガイド】

参考までに、ここで説明した「労働条件通知書兼雇用契約書」の記入例を添付しておきます。