はじめに:なぜ今、3歳以降の「働き方」が重要なのか?

2024年5月に成立した育児介護休業法等の改正が2025年4月から段階的に施行されています。

4月から施行されている改正内容については事業者の皆さまも対応されていることでしょう。

加えて、2025年10月1日から、小学校就学前(3歳以上)の子どもを育てる労働者を対象とした「柔軟な働き方を実現するための措置等」が事業主に義務づけられていますので、対応が必要になってきます。

- 「具体的に何をすればいいのか?」

- 「5つの選択肢から、自社に合ったものを2つ選べと言われても…」

- 「他社はどのように対応しようとしているのか、参考にしたい」

多くの経営者様、人事ご担当者様が、こうした疑問や悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、2025年10月から施行される改正内容、特に「3歳から小学校就学前の子」を持つ従業員への支援措置に焦点を当てます。単なる制度の解説に留まらず、最新アンケート結果を交えながら「他社はどう動いているのか」というリアルな実態を把握し、自社で取るべき具体的なアクションプランをステップバイステップで解説します。法改正を「守りの義務対応」で終わらせず、「攻めの人材戦略」へと転換するためのヒントがここにあります。

1.【制度解説】2025年10月から企業に課される「2つの義務」とは?

2025年10月1日から、すべての事業主は、3歳から小学校就学の始期に達する子を養育する従業員に対して、新たに2つの義務を負うことになります。

義務①:「柔軟な働き方を実現するための措置等」

3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。

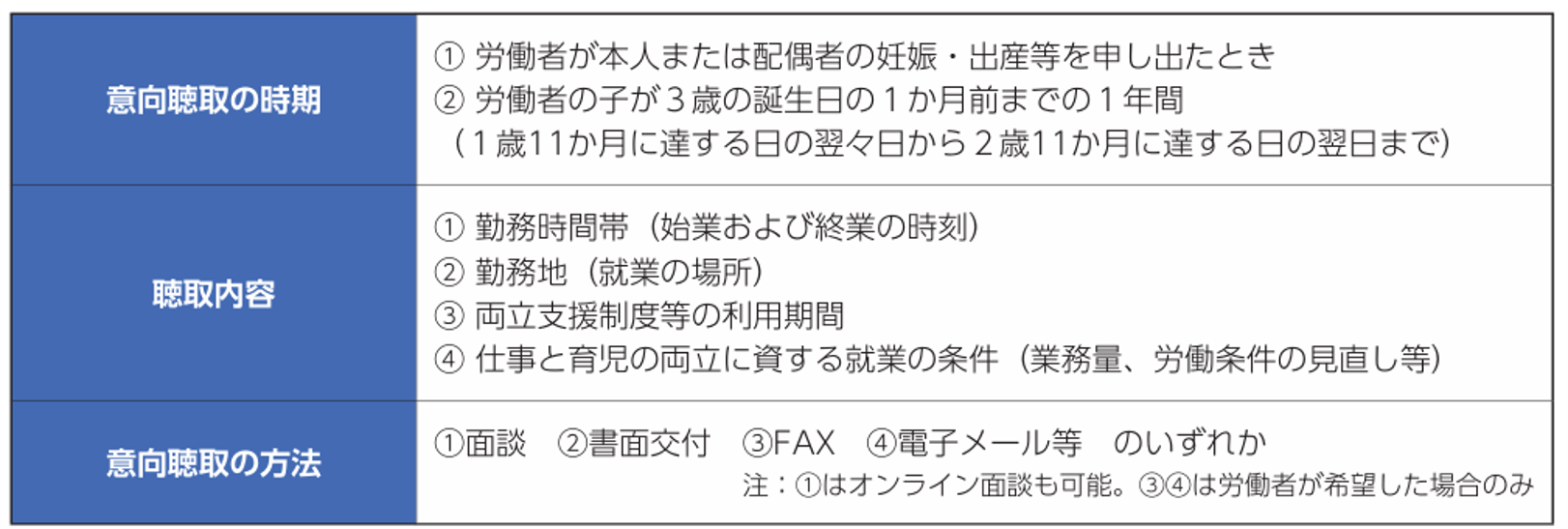

義務②:仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

義務①「柔軟な働き方を実現するための措置等」

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

これが今回の改正の目玉です。企業は、以下の5つの選択肢の中から「2つ以上」の制度を導入し、従業員がその中から「1つ」を選択して利用できる体制を整えなければなりません。

【企業が導入すべき5つの選択肢】

始業時刻等の変更: 時差出勤かフレックスタイム制の措置。1日の所定労働時間を変えずに勤務時間をずらす制度。

テレワーク等: 在宅勤務やサテライトオフィス勤務など、場所にとらわれない働き方。一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの

保育施設の設置運営等: 事業所内保育所の設置や、従業員が利用するベビーシッター費用の補助など、保育サービスに関する便宜供与。

養育両立支援休暇: 法定の看護等休暇とは別に、育児目的で利用できる新たな休暇制度の創設。年に10日以上取得できるもの。

短時間勤務制度: 1日の所定労働時間を原則6時間に短縮する制度。

重要なのは、企業が「2つ以上」の選択肢を用意する義務があるという点です。これにより、従業員は自身の家庭の状況や業務の特性に応じて、最適な働き方を選べるようになります。

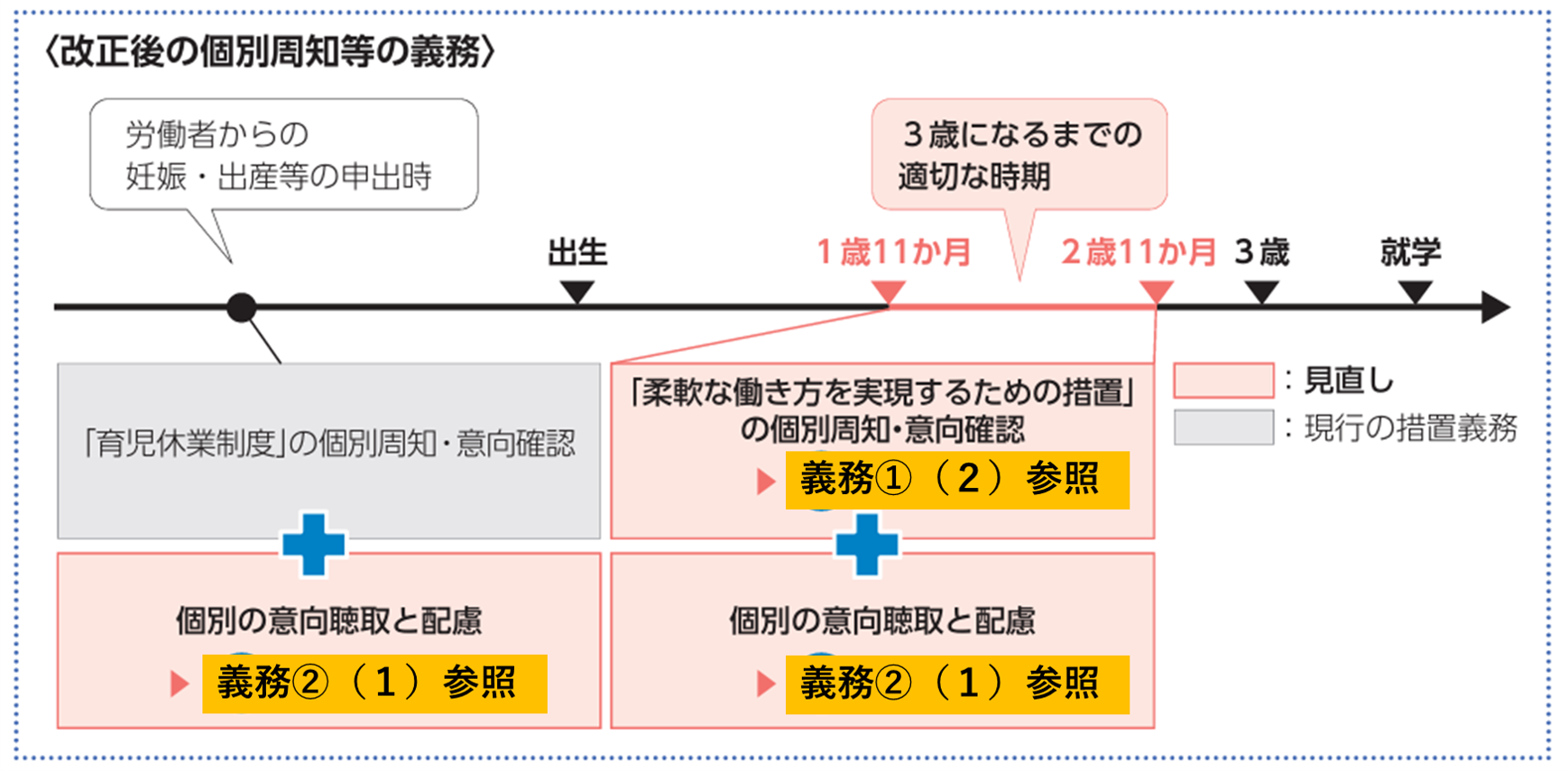

(2)「個別の周知・意向確認」の実施

3歳未満の子を養育する従業員に対して、子が3歳になる前の適切な時期(※)に、以下の対応を個別に行わなければなりません。

(※具体的には厚生労働省の資料によると「労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間」とされています。)

周知: 上記(1)で自社が導入した制度の内容や利用手続きについて、対象となる従業員一人ひとりに説明する。

意向確認: 説明した制度の利用について、従業員の希望を確認する。

「制度があることは知っているが、言い出しにくい」といった理由で利用をためらう従業員は少なくありません。この「個別周知・意向確認」は、そうした心理的障壁を取り除き、従業員が安心して制度を利用できる環境を作るための極めて重要なプロセスです。利用を控えさせるような形での周知・意向確認は認められない点にも注意が必要です。

義務②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

(2)聴取した労働者の意向についての配慮

事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

具体的な配慮の例:

始業・終業の時刻、就業の場所、業務量、制度等の利用期間等

労働者が妊娠・出産等の申出をした場合、育児休業に関する制度等について個別周知することや育児休業取得の意向確認をすることが既に義務付けられています。

今回の改正により、仕事と育児の両立にかかる就業条件に関する個別の意向を聴取することが義務付けられます。さらに、意向の聴取後、その労働者について就業条件を定める際、労働者の意向に配慮しなければならないとされています。

その他、労働者の子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合、労働者がひとり親家庭の親である場合などについて、望ましい対応が示されています。

出典:厚生労働省リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」

2.【他社の動向】アンケート結果で見る企業のリアルな選択

では、全国の企業は、この新しい義務にどう対応しようとしているのでしょうか。一般財団法人 労務行政研究所が2025年4月に実施したアンケート調査(回答344社)から、企業のリアルな動向を探ってみます。

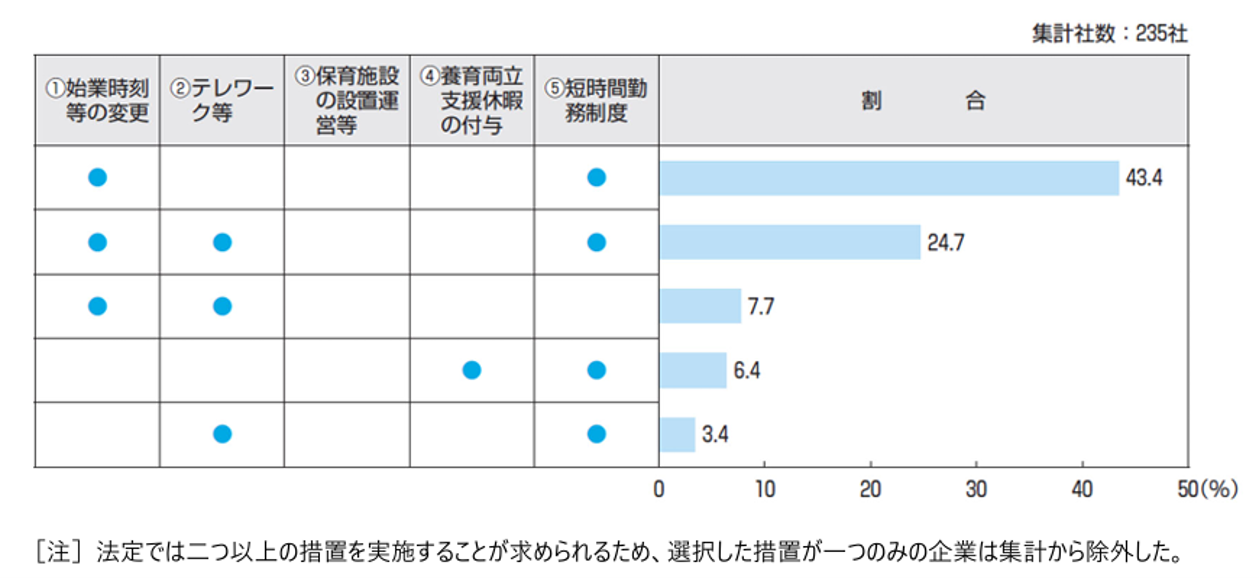

人気の組み合わせは「王道」パターン

どの制度を導入するかの組み合わせで、最も多かったのはどのパターンでしょうか。

出典: 一般財団法人 労務行政研究所「改正育児・介護休業法への対応アンケート」(2025年7月3日公表)

引用:

「『①始業時刻等の変更』と『⑤短時間勤務制度』の二つを選択するパターンが 43.4%と約 4 割を占め」る

この結果からわかるのは、多くの企業が、比較的導入や運用管理のハードルが低い、従来からある制度の延長線上で対応しようとしている実態です。「始業時刻等の変更」と「短時間勤務制度」は、多くの企業で既に育児期に限らず導入されているケースが多く、対象者を拡大する形で対応しやすいため、最も現実的な選択肢として選ばれているのでしょう。

第2の選択肢としての「テレワーク」

次に多かったのは、この王道パターンに「テレワーク」を加えた組み合わせです。

引用:

「これら二つの措置に『②テレワーク等』を加えた三つの措置を選択するパターンが 24.7%で続く。上位 2 パターンで全体の7割弱を占める結果となった。」

テレワーク制度を整備済みの企業にとっては、これもまた有力な選択肢です。既にインフラが整っているため、追加コストを抑えつつ、従業員に提供できる柔軟性の幅を広げることができます。特に、通勤時間の削減は育児中の従業員にとって大きなメリットであり、企業の魅力を高める上でも効果的です。

少数派の「新休暇」「保育施設」- なぜ選ばれにくいのか?

一方で、「④新たな休暇」や「③保育施設の設置運営等」を含む組み合わせは少数派でした。これは、新たな休暇制度の創設に伴う勤怠管理の複雑化や人件費への影響、保育施設の設置やベビーシッター補助にかかる直接的なコスト負担が、企業にとって大きなハードルとなっていることを示唆しています。特に中小企業にとっては、これらの選択肢は導入の決断が難しいのが現実かもしれません。

3.【実践ステップ】失敗しない制度導入と運用の進め方

法改正への対応は、単に就業規則を書き換えるだけでは不十分です。従業員が実際に活用し、組織の力となる制度にするための具体的なステップを見ていきましょう。

Step1:制度の「選択」- どの2つ(以上)を導入するか?

まずは、5つの選択肢から自社が導入する制度を決定します。この選択が、今後の運用の成否を大きく左右します。

従業員のニーズを把握する: 「制度を作ったけれど、誰も使わない」では意味がありません。従業員を対象に簡単なアンケートを実施し、「もし選べるならどの制度が魅力的か」「現在、育児と仕事の両立で何に困っているか」といった生の声を収集しましょう。

事業内容との相性を考える: 例えば、顧客対応や製造ラインなど、物理的に出社が必須の業務が多い企業で「テレワーク」を主要な選択肢とするのは現実的ではないかもしれません。自社の事業特性を冷静に分析し、運用可能な制度を見極めます。

経営層を巻き込む: 人事部だけで進めるのではなく、早い段階で経営層を巻き込みましょう。各制度の導入にかかるコスト(直接的な費用、管理コスト)と、それによって得られる効果(人材定着、生産性向上、採用力強化)を具体的に示し、経営判断を仰ぐことが不可欠です。

Step2:就業規則の「改定」- 法務・労務上のチェックポイント

導入する制度が決まったら、就業規則に明記します。ここでは、曖昧さをなくし、トラブルを未然に防ぐための規定作りが求められます。

利用条件・手続きの明確化: 「誰が、いつからいつまで、どのように申請すれば利用できるのか」を具体的に記載します。申請書式や提出期限、承認プロセスなども定めておきましょう。

不利益取扱いの禁止: 制度を利用したことを理由に、解雇、降格、減給、不利益な配置転換などを行うことは法律で固く禁じられています。この点を就業規則にも明記し、企業の姿勢を明確にすることが重要です。

給与・評価制度との整合性: 特に「短時間勤務制度」を導入する場合、給与や賞与、退職金の算定方法、評価基準などをどう扱うかを明確に定めておく必要があります。労働時間比例を基本としつつ、評価においては時間の制約を考慮し、成果や貢献度を正当に評価する仕組みを検討しましょう。

Step3:周知・意向確認の「仕組み化」

義務化された「個別周知・意向確認」を、形骸化させずに実行するための体制を構築します。

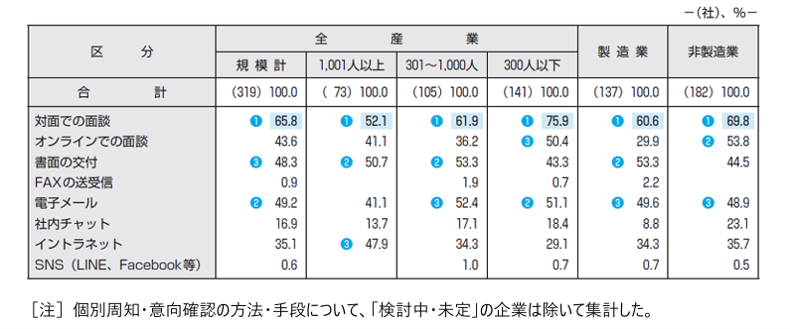

面談方法の選択: 前述のアンケート調査によれば、企業が想定している周知・意向確認の方法は「対面での面談」が65.8%で最多でした。

引用:

「方法・手段として、既に実施している、もしくは予定している内容を尋ねたところ(複数回答)、『対面での面談』が 65.8%で最多となった」

やはり、重要なコミュニケーションは直接顔を合わせて行うのが基本と考える企業が多いようです。しかし、同調査では「オンラインでの面談」(43.6%)や「電子メール」(49.2%)も多く選択されており、対面を基本としつつも、育休中の従業員や本人の希望に応じてオンラインを併用するなど、柔軟な対応が望ましいでしょう。

面談担当者の決定と教育: 面談は誰が行うのが適切でしょうか。制度に詳しい人事担当者か、日頃の業務や状況をよく知る直属の上司か。両者が連携して行うのが理想的です。どちらが担当するにせよ、制度内容の正確な理解はもちろん、高圧的になったり利用を抑制したりすることのないよう、傾聴と対話のスキルに関する教育が必要です。

記録の標準化: 「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、面談内容は必ず記録に残しましょう。「面談日時・担当者・従業員氏名」「説明した制度内容」「従業員の意向」「今後の予定」などを記載する標準的な面談シートを用意し、面談後に本人と内容を確認・署名(または電磁的記録での同意)をもらう運用を徹底します。

Step4:社内への「周知」と「雰囲気づくり」

最後の、そして最も重要なステップが、制度を利用しやすい文化を醸成することです。

制度の広報活動: 就業規則を改定しただけでは、従業員には伝わりません。社内イントラネットや社内報、全体会議などの場を活用し、新しい制度の内容やその目的を繰り返し発信しましょう。

管理職への研修: 制度利用の鍵を握るのは、現場の管理職です。部下から制度利用の申し出があった際に、快く受け入れ、業務の調整に協力できるかどうかが、制度の成否を分けます。「部下のキャリアを応援するのも管理職の重要な役割である」という意識を醸成するための研修は必須です。

利用事例の共有: 実際に制度を利用した従業員の体験談(本人の許可を得て)を社内で共有するのも効果的です。「時短勤務でも評価されて昇進した」「テレワークで家族との時間が増え、仕事の集中力も上がった」といったポジティブな事例は、後に続く従業員の背中を押す力になります。

ハラスメント対策:過去5年間に就業中に妊娠/出産を経験した女性労働者の中で、26.3%(約4人に1人)が、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントまたは不利益を受けたと回答しています。妊娠・出産・育児制度の利用を利用とするハラスメントについては、事業主にハラスメント防止に関する措置義務が課せられています。ハラスメントを行ってはならない旨の方針明確化、厳正な対処の明確化、相談体制の整備等により、企業全体での理解促進に務めましょう。

おわりに:法改正は「守り」から「攻め」の人事戦略へ

2025年10月の法改正は、単に企業に新たな義務を課すだけのものではありません。これは、多様な人材がその能力を最大限に発揮できる環境を整える、絶好の機会です。

「法律で決まったから、仕方なく対応する」という守りの姿勢では、その効果は半減してしまいます。従業員一人ひとりのライフステージに寄り添い、柔軟な働き方を支援することは、エンゲージメントの向上、離職率の低下、そして何より、多様な視点を持つ優秀な人材の獲得と定着に直結する「攻めの人事戦略」であり、未来への「投資」です。

今回ご紹介したアンケート結果は、多くの企業がまだ手探り状態で対応を進めていることを示しています。だからこそ、今から戦略的に準備を始める企業は、一歩先んじることができます。

本記事を参考に、ぜひ自社に最適な制度を構築し、すべての従業員が「この会社で長く働きたい」と思えるような、真に選ばれる企業を目指してください。